猿も木から落ちる、という。豚もおだてりゃあ木に登る、という。この場合、猿は木登りに長じた動物、豚はそうでない動物の例である。人はどうか。人は豚の側、現代の通常の生活で木に登る機会は少ない。 猿も木から落ちる、という。豚もおだてりゃあ木に登る、という。この場合、猿は木登りに長じた動物、豚はそうでない動物の例である。人はどうか。人は豚の側、現代の通常の生活で木に登る機会は少ない。

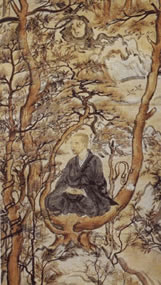

明恵はおだてられて木に登ったのではない。彼はすすんで樹上に坐す。用意した香炉と数珠を掛け、履き物を脱いで木に上る。結跏趺坐。印相はおだやかな禅定印。木に登れば、世俗と離れた感覚を得る。よしんば地上50センチの高さであろうと。

松籟は吹き渡り、小鳥らは群れて鳴く。活達な淡墨の線で松林の空間は生動感を伴って表現されている。全図を仔細に観察すれば棲息するリスも見つけられよう。

明恵の弟子、成忍の筆、13世紀前半の作とされる。

禅宗では賛の入った師の肖像画(頂相という)が大切にされる。悟りを得た認可のあかしなのである。師の忌日には頂相をお堂に掲げるのが習わしである。この絵の上部に付け足された紙に次の賛がある(明恵自身の書体 |

ではないというが)。

「高山寺楞伽山中縄床樹定心石 擬凡僧坐禅之影写愚形安禅堂壁 禅念沙門高弁」。

高弁は明恵の諱。縄床とは禅宗で用いる縄を張った粗末な椅子のこと。楞伽山と名づけた山中、お気に入りの樹石の上で坐禅に励みヨーガの三昧に没入する明恵の日常が偲ばれるのである。

自然と一体となった精神の安定と、そして気迫。成忍の筆は頂相の漢画的な定型を脱し自己流絵巻風の、自然の空間把握に創意のある良き大和絵となっている。尊敬する明恵の思想と生活をまるごと伝えようとする。

明恵上人(1173−1232)は栄西と文覚を師に禅をきわめ高山寺を再興した。高山寺は洛西栂尾にあり、華厳と真言の実践道場寺。紅葉の名所でもある。本作品のほか、《鳥獣戯画》をはじめ《仏眼仏母》、《華厳祖師絵伝》など多数の名品を所蔵する。往時、学僧や絵仏師の集う学芸の一大センターでもあったのは明恵の高徳の反映であったろう。

近代の聖画家、村上華岳は絵筆を取る前に、住まいの六甲山中で森林浴をしたという。斎戒沐浴、心身を清めて大切な仕事に集中したい。聖人はすすんで木に登る。我ら俗人とて猿、豚に非ず。近在の里山散歩に出かけたい。

樹下美人図も著名だが本図は樹上聖人図とも呼びうる。世俗画と新式の宗教画の対比。もう一つ、本図と対比したいのは(近年、足利直義像説の出た)《伝源頼朝像》。あの室内の武人=政治権力者画像とこの林間の宗教者画像との対比で何が言えるか。中世肖像画で明恵と伝頼朝の画像こそ傑出し拮抗する2点であるだろう。

(虚臭衣笈) |